قبل أيام، وقّعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم، يشمل ثلث الاقتصاد العالمي ويبلغ حجمها نحو 26.2 تريليون دولار. هذا التجمع الاقتصادي الذي أعلن عنه بين الصين وتجمع الآسيان، بالإضافة إلى أربع دول أخرى هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، يأتي في إطار سعي هذه الدول لتحسين مناخ التجارة والاقتصاد فيما بينها، وإيجاد مخرج من موجة حماية التجارة التي قادها دونالد ترامب مع مجيئه للسلطة في يناير 2017. ويتوقع أن تنضم دول أخرى لهذا التجمع، كما حدث مع بنك آسيا للتنمية الأساسية في عام 2015.

إلا أن بعض القراءات تذهب بعيدًا، وكأن هذا التجمع صنع خصيصًا لمواجهة أميركا، في حين أن المصالح الاقتصادية للدول تصاغ بعيدًا عن هذه القراءات العاطفية، فلا يعني أن هذه الدول سوف تناصب أميركا العداء، أو أنها سوف تقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية بأميركا، وبخاصة أن كل هذه الدول بلا استثناء أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

كما أن الصين لا يمكنها بهذا التجمع، أن تستغني عن تجارتها مع أميركا والتي تتجاوز قرابة 600 مليار دولار سنويًا، أو تغلق ملف باقي علاقاتها الاقتصادية مع أميركا، ولكن الأمور تسير في تخفيف مخاطر العلاقات في جهة، من خلال فتح بوابات أخرى، أو ما يعرف في أدبيات التجارة العالمية بعدم تركز التجارة.

ومثل هذه التجمعات تقوم على أساس مصالح منتقاة، وليس بالضرورة أن تكون هناك تسوية لكافة المشكلات الاقتصادية القائمة بين البلدان الأعضاء، فثمة قضية كبرى بين الصين واليابان تتعلق بشبكات المعلومات التي تعتمد على أجهزة شركة هواوي الصينية، لما وجد من مخاطر، عبر التكنولوجيا المصاحبة لهذه الشبكات، من نقل المعلومات الخاصة بنحو 1.5 مليون متقاعد ياباني، وكذلك الأمر في أوروبا.

قضية شديدة الحساسية مثل التجسس أو نقل المعلومات التي اتُهمت بها شركة هواوي، واستغنت بسببها عدة دول عن استيراد شبكاتها، تحتاج لمعالجة تحفظ لهذه الدول أمنها المعلوماتي، ولكنها لم تكن كافية لتغلق ملف التبادل التجاري بين الصين واليابان، والذي وصل لنحو 310 مليارات دولار في عام 2019، ولكن كل طرف يسعى لتأمين مصالحه، بعيدًا عن القطيعة الكاملة، والتي تتعارض مع مصالح الدول، فالاقتصاد كما السياسة تمامًا، لا يعرف القطيعة الكاملة ولا الاندماج الكامل، ولكن أينما وجدت المصلحة فثمة الاتفاقيات والتجمعات التي تضم الدول المستفيدة منها.

وثمة مثال آخر على وجود تجمعات دولية الهدف منها دعم مصالح مجموعة من الدول على خريطة القوى الاقتصادية الدولية، مثل البنك الآسيوي للبنية الأساسية، والذي دعت إليه الصين وقدمت الرصيد الأكبر من رأسماله، ودخل حيز التنفيذ في عام 2015، وانضمت له العديد من الدول الأوروبية لاحقًا، إلا أن اليابان وأستراليا لم تنضما لهذا البنك.

بعد عام 1948 تأسس النظام الاقتصادي العالمي الجديد، والذي مثلت المؤسسات المالية الدولية عصبه، أو هيكله الرئيس، والذي ضم البنك والصندوق الدوليين، وانضمت إليهما منظمة التجارة العالمية بداية 1995، وسمي فيما بعد بثالوث العولمة.

إلا أن الدول الصاعدة، وعلى رأسها الصين، ضاق بها الأمر، وفقدت الأمل في أن تُمثل بشكل عادل في مجالس إدارة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، فاتجهت عام 2015، لإدخال بنك آسيا للبنية الأساسية. ومنذ أيام قليلة أعلن عن التجمع الاقتصادي الذي يضم 15 دولة من بينها الصين، للتعاون الاقتصادي، وفي القلب منه ما يتعلق بالتجارة البينية لهذه الدول.

ولم يبق لاستكمال هيكل مماثل لثلوث العولمة، سوى أن تنطلق الصين مستقبلًا لإيجاد منظمة مقابلة لدور صندوق النقد الدولي، حتى يكون لدينا هيكلان متناظران في النظام الاقتصادي العالمي، ليكون نظامًا برأسين، تتنافس على إدارته جبهتان، ولكنهما مختلفتان عن الصراع الأيديولوجي السابق ما قبل العولمة، أي ما بين الرأسمالية والاشتراكية، ولكنه صراع مصالح بين اقتصاديات رأسمالية، وإن كانت الصين ما زالت تتمسك بتوجهها السياسي الشيوعي.

بلا شك أن العالم يتغير، وإن كان ذلك يحدث ببطء، وثمة دور مهم للدول الصاعدة على خريطة الاقتصاد العالمي الجديد، وكما ذكرت وسائل الإعلام أن التجمع الجديد الذي يضم الصين ونحو 14 دولة أخرى، يمثل نحو 30% من اقتصاد العالم.

كل دولة من هذا التجمع لها مصالح معتبرة مع أميركا، وجزء من بنيتها الاقتصادية وحصتها في الاقتصاد العالمي يقوم على علاقاتها التجارية والاقتصادية مع أميركا، بل البعض منها يتأثر بشكل كبير بوجود الاستثمارات الأميركية مثل اليابان وكوريا، بل وباقي دول تجمع الآسيان.

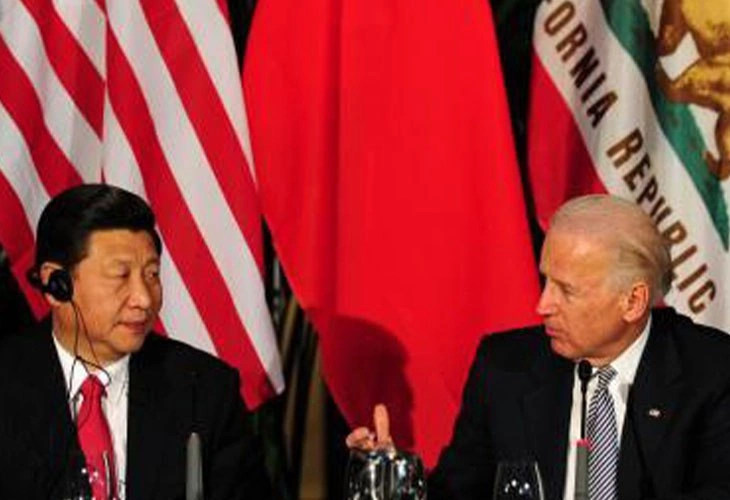

وأميركا التي ما زالت تسيطر على قرابة 23% من الاقتصاد العالمي، من السهولة بمكان أن تراجع سياسات ترامب التجارية والاقتصادية، وأن تعيد عضويتها بتجمع النافتا، لتوجد نوعًا من التوازن في التكتلات الاقتصادية الدولية، كما أنه يتوقع أن تتبنى السياسات الاقتصادية الجديدة لجو بادين، المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، العمل على إنعاش دور منظمة التجارة العالمية، باعتبارها في الأصل إنجازًا أميركيا.

وسط هذه الأحداث التي تصنع مستقبل العالم، نجد أن الدول العربية، تعيش أسوأ حالات التشرذم، والصراع وإهدار الموارد، بل نستطيع القول إن جُل الدول العربية ما زالت في إطار تشكيل العولمة الذي تسيطر عليه أميركا، على الرغم من العلاقات التجارية المتقدمة مع الصين.

والمؤسف أن الدول العربية الكبرى تسعى لطمث الهوية العربية لاقتصاديات المنطقة، عبر تطبيعها للعلاقات مع الكيان الصهيوني، تمكّنه من الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة، كما هو الحال في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط.

ولم نجد ردا فعليا عربيا، سواء من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك، أو على مستوى كل قطر على حدة، للتفاعل مع التجمع الاقتصادي الجديد للصين والـ14 دولة الأخرى. وهو أمر يتشابه مع الموقف العربي تجاه بنك آسيا للبنية الأساسية.

ومن المستبعد أن يكون لدينا تصور بأن الدول العربية تنأى بنفسها عن هذه التحالفات على الصعيد العالمي، ليكون لها كيان مستقل يحافظ على مصالحها، أو يعمل على إخراجها من كبواتها الاقتصادية والتنموية، فلا توجد مظاهر تدل على ذلك، لا من خلال التوجهات السياسية، ولا من سعي منظمات مجتمع الأعمال، ولا حتى المجتمع المدني.

فحالة موات متعددة المظاهر يعيشها العالم العربي، ستكون سببًا في خروج كامل للمنطقة من منظومة أي نظام اقتصادي عالمي مرتقب، وستكون مصالح المنطقة الاقتصادية رهن تشكيل ما يراه أصحاب القرار في هذا النظام. وللأسف تكرر الدول العربية خطأها، كما فعلت مع نظام العولمة الاقتصادي، منذ عام 1990، حيث ظلت تعيش دور المتفرج، إلى أن أصبحت خارج معادلة الاقتصاد العالمي.

وحتى السلعة الاستراتيجية الوحيدة التي كانت تمتلكها الدول العربية، وهي النفط، تحولت إلى ورقة بيد الفاعلين في النظام الاقتصادي العالمي، يحددون أسعاره، لتكون الاقتصاديات العربية النفطية في موقع المتغير التابع، والذي ينتظر موجة جديدة من ارتفع أسعار النفط، لكي تتخلص مما سيتراكم عليها من ديون، أو ما سيحيط بها من عجز بميزانياتها العامة.

ويبقى في ظل كل هذا، المواطن العربي يدفع الثمن، من فقر وبطالة، وإهدار الأنفس في صراعات وحروب بينية، تمكن الكيان الصهيوني في المنطقة.